في هذا المقال يقدّم جون بوراس (الباحث البارز في مجال الدراسات الفِلاحية) وجينيفر فرانكو (الباحثة المعنية بالعدالة البيئية والتغيّر الفِلاحي) لكتابهما ( Essential Concepts of Land Politics)- "المفاهيم الأساسية في سياسات الأرض". يرصد المقال حركة بعض الكلمات المفتاحية المتداولة بمجال الدراسات الفِلاحية في علاقاتها السياسة وتطوّر الرأسمالية ومقاومة الحركات الداعمة للفلاحين، والصراع حول هذه المصطلحات. ويقدم المقال أيضًا إحالات إلى مقالات أكاديمية وكُتب مُعتبرة تقدم بشكل شامل لمفاهيم وقضايا بحثية هامة ندعو القراء إلى التعرّف عليها؛ فهذه الإحالات مفاتيح لدراسة مُختلف القضايا التي تشغل باحثات وباحثي الدراسات الفِلاحية في الوقت الراهن.

ما تعنيه الكلمة المفتاحية بالنسبة لك غالبًا ما يتوقف على الموقع الذي تقف فيه ضمن المشهد السياسي أو الاجتماعي. فمصطلح “أمن حيازة الأرض” مثلًا قد يُفهم على أنه حماية للفلاحين الفقراء، ولكنه قد يُستخدم أيضًا لتبرير استيلاء شركة ما على الأراضي ومنح المشروعية القانونية لعملية نزع ملكية الفلاحين المُهجّرين. فالقوة والسياسة تتجليان في كيفية تداول الكلمات المفتاحية في الحياة اليومية.

ويُعدّ تعبير “ممنوع الدخول” أحد أكثر الكلمات المفتاحية شيوعًا في العالم. يُستخدم هذا التعبير للمطالبة بالملكية والدفاع عنها –غالبًا ما يكون ذلك بشأن ملكية الأرض – من قِبل طرف ما. وهو تعبير يؤدي وظيفة الإقصاء. فالكلمات المفتاحية بطبيعتها علاقية؛ أي أنها مشبّعة بعلاقات القوة، ومن ثم فهي ذات طابع سياسي. فجميع من يطالبون بحق في الأرض يمكنهم استخدام عبارة “ممنوع الدخول”، لكن السؤال الحقيقي هو: من يمتلك القدرة على فرض هذا الحظر؟ الكلمات المفتاحية لا تفسر نفسها بنفسها، ولا تُطبّق ذاتيًا. إذ لا يحدث تفعيل الكلمات المفتاحية إلا من خلال ديناميات العلاقات الاجتماعية بين الجماعات والطبقات المختلفة في المجتمع.

وفي أغنيته الشهيرة “هذه الأرض هي أرضك”، غنّى وودي غوثري:

بينما كنت أمشي، رأيت لافتة هناك

وعليها كُتب “ممنوع الدخول”

لكن على الجانب الآخر لم يكن هناك شيء مكتوب،

ذلك الجانب صُنع لي ولك.

فمعاني الكلمات المفتاحية في حالة تطور دائم. وكما أشار ريموند ويليامز في مقدمة كتابه “كلمات مفتاحية: معجم للثقافة والمجتمع”، فإن التحوّلات اللاحقة في معنى الكلمة المفتاحية قد تكون أهمّ من معناها الأصلي. ولهذا، يصعب تحديد معانٍ نهائية للكلمات المفتاحية. بل إن الكلمة، حين تُؤخذ بمعزل عن سياقها، قد تُفهم بطرق تختلف عن دلالاتها الأصلية. إن الشروط البنيوية والمؤسسية والسياسية للمجتمعات تلعب دورًا حاسمًا في صياغة الكلمات المفتاحية ومنحها معاني محددة في لحظات تاريخية معينة.

ثمة أنماط مثيرة للاهتمام فيما يتعلق بتجمّع المعاني وكيفية التنازع حولها وتحولها بمرور الزمن. ونقترح هنا مقاربات أولية وجزئية لتصنيف هذه التحولات في سياق التغيرات المرتبطة بالأرض والتحوّلات الزراعية.

الكلمات المفتاحية نفسها، لكن بمعانٍ مختلفة

خلال مؤتمر دولي في عام 2017، قال هنري برنستين، في مداخلة رئيسية له، إنه لم يعد هناك “فلاحون” في العالم اليوم. إلا أن بول نيكولسون، المنسّق العام الأول لحركة “نهج الفلاحين – لا فيا كامبسينا”، نهض على الفور وصرخ: “نحن موجودون! نحن الفلاحون!” وكما شرح مارك إيدلمان، فإن مصطلح “فلاح” يُستخدم للإشارة إلى فئات اجتماعية متباينة: فإما يُراد به سكان الريف المتخلّفون، غير المتعلمين، والذين يعيشون في ظروف شاقة؛ أو يُنظر إليه كفئة اجتماعية سادت في العالم ما قبل الرأسمالي ثم تمايزت لاحقًا إلى فلاحين صغار رأسماليين، أو منتجين سلعيين صغار، أو عمال مياومة بلا أرض؛ أو يُستخدم كمفهوم جامع يشمل العمال الزراعيين بلا ملكية إلى جانب المزارعين الصغار والمتوسطي الحجم الذين يعتمدون على الأرض لبناء سبل عيشهم، ويُعدّون فاعلًا اجتماعيًا رئيسيًا في عالم اليوم.

فالغرض من استخدام الكلمة المفتاحية هو الذي يحدد معناها: الأكاديميون يسعون إلى تفكيك الديناميات الاجتماعية والرأسمالية بنظرة نقدية، بينما ينخرط النشطاء في تخيّل وبناء البدائل الواقعية. بالنسبة لبرنستين، لم يعد هناك وجود للفلاحين؛ أما بالنسبة لنيكولسون، فالفلاحون موجودون. وقد صرّحت مورغان أودي، الفلاحة الفرنسية والمنسّقة العامة الحالية لحركة “نهج الفلاحين”، قائلة: “يُهان الفلاحون لأنهم فلاحون، ولأنهم يحملون ثقافة الفلاحين… وعندما تُهان، عليك أن تستعيد الكلمة وتقول: نعم، أنا فلاح، وهذا شيء جميل”. ويبدو أن كتاب إيدلمان الجديد “سياسات الفلاحين في القرن الحادي والعشرين” يتبنى موقفًا يرى بقاء الفلاحين كفئة قائمة، ويعيد إدراجهم في النقاشات الأكاديمية. ومن خلال أعمال برنستين، ونيكولسون، وأودي، وإيدلمان، تُقدَّم إسهامات مهمة في التفكير حول نضالات مناهضة للرأسمالية، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار ما أشار إليه إريك أولِن رايت بقوله إن مناهضة الرأسمالية في القرن الحادي والعشرين تتطلب “سبلًا لتقييم ليس فقط ما هو معيب في الرأسمالية، بل أيضًا ما هو مرغوب فيه في البدائل الممكنة”.

كلمات مفتاحية واحدة، ومعانٍ متناقضة

في معناها الكلاسيكي الذي ساد معظم القرن العشرين، كان اصطلاح “إصلاحات الأراضي” يشير إلى إعادة توزيع الأرض من كبار ملاك رأس المال إلى الفلاحين الفقراء وعديمي الأرض في الريف. وكان هناك بعد طبقي واضح في مسار هذا التغيير: من الأغنياء إلى الفقراء. غير أن هذا المعنى تبدّل منذ بداية العصر النيوليبرالي في ثمانينيات القرن الماضي، حيث باتت إصلاحات الأراضي في الخطاب السائد تعني إعادة تخصيص الأرض من الفلاحين الفقراء – الذين يُفترض، بشكل إشكالي، أنهم غير فعّالين اقتصاديًا – إلى كبار الرأسماليين، بذريعة الكفاءة الاقتصادية وتحقيق حلم النمو الاقتصادي اللامحدود. وقد شُرّع هذا التحول بإلغاء سياسات إعادة التوزيع الجذرية لصالح ما يُسمّى “إصلاح الأراضي بمساعدة السوق” ومشاريع “تقنين ملكية الأراضي” التي تروّج لها مجموعة البنك الدولي. أما مصطلح “أمن حيازة الأرض” فقد كان يعني، في القرن العشرين، تحسين وحماية حقوق الفلاحين الفقراء في امتلاك الأرض؛ بينما يُستخدم اليوم على نطاق واسع لحماية أنظمة الملكية الخاصة القائمة، بما يخدم مصالح الفئات الغنية والنافذة.

كلمات مفتاحية مختلفة، ومعنى واحد

في حالات أخرى، تُستبدل الكلمات المفتاحية أو تُستخدم بشكل متداخل وغير دقيق للإشارة إلى ظاهرة اجتماعية واحدة، ما يؤدي إلى إرباك في فهم الواقع. ففي أعقاب “التكالب عالميًا على الأراضي”، الظاهرة التي رُصدت منذ عام 2008، ظهرت مصطلحات متعددة للإشارة إلى الظاهرة نفسها: الاستحواذ على الأراضي على نطاق واسع، الاستثمارات الزراعية الكبرى، نهب الأراضي، صفقات الأراضي، تسييج الأراضي المشاعية، طفرة الأراضي، التكالب على الأراضي. وقد أدى هذا التداخل إلى ضبابية في فهم طبيعة التحولات الاجتماعية، وبالتالي صعوبة في تطوير سياسات ملائمة لمعالجتها. وهناك كذلك كلمات مفتاحية تتقاطع في معانيها دون أن تكون متطابقة. وعند تناولها معًا، قد تُصبح هذه الكلمات أكثر تعقيدًا أو أكثر ثراءً، كما في المناقشات الواردة في كتاب إيان سكّونز حول الفلاحين والرعاة، أو أفكاره حول التخطيط المنضبط مقابل عدم اليقين، أو في تحليل جينيفر كلاب لمفاهيم الأمن الغذائي والسيادة الغذائية.

كلمات مفتاحية شاملة ومضلّلة

ثمّة كلمات مفتاحية يُفرَط في استخدامها فتُحمَّل بمعانٍ تتجاوز منطقها وسياقها. ومن أبرز الأمثلة على ذلك مصطلح “الإصلاح الزراعي”، الذي يُستخدم أحيانًا كمظلّة عامة تشمل جميع السياسات المتعلقة بالأرض التي يُفترض أنها تصبّ في مصلحة الفئات المهمّشة في الريف. لكن هذا التعميم قد يخلق التباسًا سياسيًا واجتماعيًا، إذ بينما يلقى المصطلح دعمًا من بعض فئات الطبقة العاملة الريفية، فإنه يثير استياء فئات أخرى. فبالنسبة لكثير من الشعوب الأصلية، كان “الإصلاح الزراعي” سياسة حكومية أفضَت من أجل تفادي مصادرة أراضي كبار المُلّاك السياسيين – إلى توزيع أراضي السكان الأصليين على فلاحين جائعين للأرض. وهكذا، فإن مصطلح “الإصلاح الزراعي” يعني بالنسبة للفلاحين الإدماج والتمكين؛ لكنه يعني للطوائف الأصلية والرعوية الإقصاء والتجريد من الأرض. وهذا يذكّرنا بأن الكلمات المفتاحية لا يمكن التعامل معها ككيانات لغوية مستقلة، بل يجب فهمها دومًا في سياق علاقتها بكلمات ومفاهيم أخرى.

الكلمات المفتاحية السلبية

من حيث المبدأ، لا تحمل الكلمات المفتاحية في ذاتها طابعًا إيجابيًا أو سلبيًا؛ فمعناها يُستمدّ من توازن القوى الاجتماعية الفعلي، المؤيّدة أو المعارضة لتفسيرات معينة. ومع ذلك، هناك بعض الكلمات التي ارتبطت معانيها المهيمنة تقليديًا باتجاهات فكرية أو سياسية معيّنة. فمثلًا، يُنظر إلى مصطلح “العدالة الاجتماعية” في الغالب باعتباره منحازًا إلى صفوف المستغَلين والمضطهدين. لكن هناك كلمات مفتاحية أخرى مشبعة بدلالات سلبية، كمصطلح “الشعبوية الفِلاحية“، الذي شاع استخدامه في أوساط اليسار الروسي في أواخر القرن التاسع عشر، وكان يعني في حينه الاحتفاء الرومانسي بمجتمعات ريفية غير متمايزة طبقيًا، وتبنّي رؤية ساذجة حول قدرة الفلاحين على بناء مستقبل خارج المنظومة الرأسمالية. أما اليوم، فإن بعض الأكاديميين الماركسيين يستخدمون المصطلح ذاته بشكل تهكمي، للتقليل من أهمية واحدة من أبرز الحركات الاجتماعية المناهضة للرأسمالية وأكثرها تنظيمًا في العالم: الحركات الزراعية الواسعة القاعدة، التي تستند إلى مبررات مشابهة لتلك التي طُرحت في روسيا أواخر القرن التاسع عشر. ويستمر هذا النقد حتى في الحالات التي ترتكز فيها هذه الحركات وأنصارها على أسس أيديولوجية ماركسية واضحة تنطلق من تحليل طبقي صريح.

الكلمات المفتاحية الناشئة

مع تتابع التحولات البنيوية والمؤسسية والسياسية حول العالم، تتغيّر دلالات الكلمات المفتاحية القديمة وتظهر مفاهيم جديدة. فمثلًا، من خلال تحليله لتفتّت الطبقات الاجتماعية في الرأسمالية العالمية المعاصرة، طوّر هنري برنستين مفهوم “طبقات العمل”. وفي نقدهم لفكرة النمو الاقتصادي غير المحدود التي تروّج لها الاقتصاديات النيوكلاسيكية، قدّم الاقتصاديون البيئيون مفهوم “ما بعد النمو” أو “النمو السالب” (دي-غروث). وبعض المفاهيم تُعدّ إعادة تكييف لمفاهيم كلاسيكية بما يتلاءم مع واقع جديد، مثل: “العدالة المناخية” التي تمثل تطويرًا لمفهوم العدالة الاجتماعية في ظل أزمة المناخ. وقد برزت في هذا السياق مفاهيم جديدة ذات صلة، منها: الاستيلاء الأخضر (غرين غرابينغ)، وندرة الأراضي، والسيادة الغذائية، والاستعمار الأخضر، وعصر المزارع الكبرى (بلانتيشنوسين)، والأمن المناخي، والاستثمار الزراعي، وغيرها. وقد خصّصت دورية الدراسات الفلاحية قسمًا مفصلًا لمناقشة “المفاهيم الأساسية”، وطرحت من خلاله كلمات مفتاحية بارزة مثل: الاستخراجية الزراعية، والتناقض الثاني للرأسمالية، والدمار الاستباقي، لتقدّم بذلك دليلًا مفيدًا في الحقل المعرفي المُسمّى الدراسات الفِلاحية النقدية.

إن الطريقة التي تُمنح بها الكلمات المفتاحية معاني مهيمنة من قبل النخب الغنية والنافذة تتم في ممرات السلطة والمؤسسات الأكاديمية. لكن القوى المستغَلّة والمضطهَدة لا تقف مكتوفة الأيدي؛ فهي تسعى إلى إعادة تعريف هذه الكلمات بمعانٍ بديلة مناهِضة للهيمنة. وهذه المعركة على المعاني ليست نظرية بل هي صراع سياسي شديد الوطأة، يدور في القرى، وقاعات الجامعات، وغرف اجتماعات الوزارات، ومجالس إدارة الشركات، وتقارير المنظمات الدولية، والمؤتمرات العالمية.

تُعقد من حين لآخر فعاليات دولية كبرى تُطرح فيها قضايا السياسات الفِلاحية وأبعادها السياسية للنقاش من زوايا متعددة ومتناقضة أحيانًا، سواء داخل كل فعالية أو فيما بينها. من بين هذه الفعاليات: المؤتمر الدولي السنوي للبنك الدولي حول الأراضي في واشنطن العاصمة، ومؤتمر “الاستيلاء على الأراضي” الذي نظّمته شبكة “إل دي بي آي” مارس/آذار 2024، والمنتدى العالمي للأراضي المزمع عُقد في بوغوتا في يونيو/حزيران 2025، والجمعية العالمية للسيادة الغذائية (نيليني-2025) في سريلانكا في سبتمبر/أيلول 2025، ومؤتمر “الأرض والحياة والمجتمع” في معهد “بي إل أيه أيه إس” في كيب تاون في أكتوبر/تشرين الأول 2025، وكذلك مؤتمر الإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في كارتاخينا، كولومبيا، في فبراير/شباط 2026. ومن الضروري التوقف عند هذه الفعاليات وتأمّل الاستخدام السياسي للكلمات المفتاحية من قبل الأطراف المختلفة. فعلى سبيل المثال، كانت عبارة “أمن الحيازة الأرضية” خلال القرن العشرين تحمِل معنى راديكاليًا مناهضًا للوضع القائم، باعتبارها دعوة لإعادة توزيع الأراضي بشكل ديمقراطي في مواجهة احتكار ملكية الأرض. أمّا اليوم، فقد انقلب معنى العبارة تمامًا: يُستخدم المصطلح ذاته لتبرير تثبيت الوضع القائم المتمثل في التوزيع غير العادل للأرض، ونزع صفة الشرعية عن أي حديث حول إعادة التوزيع. ومن المتوقع أن يُكرّر كثيرون في هذه الفعاليات التأكيد على أهمية تعزيز “أمن الحيازة”، تمامًا كما تفعل العديد من تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (آي بي سي سي). لكن، ما لم تُحدّد طبيعة الأرض المعنية، ونوع الحيازة المقصودة، ولصالح مَن تُصان هذه “الملكيات” – مع مراعاة الفوارق الطبقية والتقاطعات الاجتماعية (من حيث النوع الاجتماعي، الجيل، العِرق، الإثنية) – فإن حتى أفضل السرديات نوايا قد تُستخدم دون قصد لخدمة مصالح رأس المال الكبير، لا مصالح الطبقة العاملة الريفية.

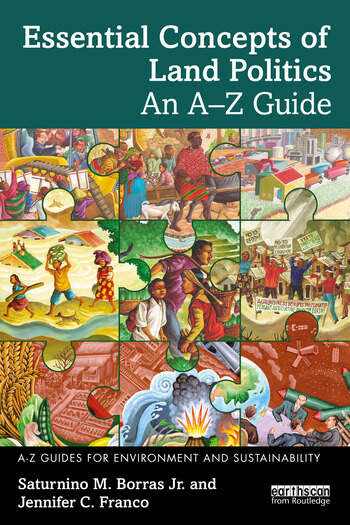

إن قضايا السياسات الزراعية ما زالت تشكّل ملفًا ملحًا ومركزيًا، ونشهد اليوم طيفًا واسعًا من الكلمات المفتاحية القديمة والجديدة التي تعبّر عن هذه السياسات، لكنها تحمل في طيّاتها دلالات متعارضة ومتنافسة وأحيانًا متكاملة. فكيف يمكننا فهم هذا المشهد المتشظي؟ وكيف يمكننا التنقّل في هذا الحقل السياسي المعقّد؟ في هذا السياق، صدر كتاب “المفاهيم الأساسية في سياسات الأرض“، وهو عمل جماعي يهدف إلى جمع المفاهيم المفتاحية وتحليلها وشرحها في إطار نقدي.

ينطلق الكتاب من رؤية شاملة واسعة للأرض، تربط بين الريف والمدينة، وتدعو إلى فهم السياسات الزراعية كجزء لا يتجزأ من الحياة الاجتماعية العالمية، بما يشمل السياسات الغذائية، والعدالة المناخية، والعمل، والمواطنة، والجغرافيا السياسية. يقدّم الكتاب قائمة موسّعة من 67 مصطلحًا أساسيًا، تُستخدم بكثرة في دراسات سياسات الأرض، حيث تشرح كل مدخلة مفهومًا رئيسيًا وتربطه بحقول معرفية متداخلة تشمل الدراسات الزراعية البيئية النقدية ودراسات السيادة الغذائية. ولا تُناقش هذه المفاهيم بطريقة عشوائية، بل تنطلق من زوايا نقدية تنتمي إلى تقاليد “العالم الباحث–الناشط”، أي ذلك التيار الذي ينحاز إلى المستغَلّين والمضطهَدين. كما يتضمّن الكتاب قوائم بالقراءات المكمّلة مع كل مداخلة، ما يجعله مصدرًا مفيدًا للطلاب، وصانعي السياسات، والناشطين السياسيين.

ترجمة: عمرو خيري

تُرجم هذا المقال من الإنجليزية ونُشر على موقع قراءات في: الرابط

للاطلاع على النص الأصلي: اضغط هنا