- 1 الصيادون وجامعو الثمار

قبل الثورة الزراعية (منذ 10 آلاف إلى 12 ألف سنة)، كان الصيد وجمع الثمار أسلوب حياة جنسنا البشري في جميع أنحاء العالم. وقد ساهمت هذه الممارسات في استدامة حياة البشرية في بيئات متنوعة على مدى 200 ألف سنة – أي ما يعادل 95 في المئة من تاريخ البشرية. فلماذا تخلى أسلافنا عن أسلوب حياتهم التقليدي واتجهوا نحو الزراعة؟

افترض العلماء لفترة طويلة، بمن فيهم تشارلز داروين، أن البشر البدائيين اخترعوا الزراعة عن طريق الصدفة، وبمجرد اكتشاف “السر”، أصبح التحول نحو الزراعة أمرًا لا مفر منه. إلا أنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا إذا افترضنا أن (أ) أكبر عائق أمام تبني الزراعة كان نقص المعرفة بدورات حياة النباتات وتكاثرها، و(ب) أن الزراعة كانت أسهل من الصيد وجمع الثمار منذ بداياتها. لا يمكننا التحقق من هذه الفرضيات أو دحضها بشكل مباشر. ومع ذلك، فقد ساهمت دراسات المواد (مثل الأدوات المصنوعة من الحجارة والعظام، والبذور المتحجرة، واللوحات الصخرية والنقوش) المكتشفة في العديد من أعمال الحفر الأثرية كثيرًا في فهمنا للتاريخ المبكر للزراعة، بالإضافة إلى الدراسات الأنثروبولوجية على الصيادين وجامعي الثمار في العصر الحالي، الذين لا يزالون يعيشون في مختلف أنحاء العالم.

تجدد اهتمام العلماء بالصيادين وجامعي الثمار المعاصرين بعد ندوة علمية بعنوان “الرجل الصياد” عام 1966، التي نظمها إيرفين ديفور وريتشارد لي في شيكاغو. عاش ريتشارد لي، طالب الدكتوراه الذي درس تحت إشراف ديفور، لمدة ثلاث سنوات (1963-1965) في بوتسوانا مع عشيرة الكونغ، إحدى عشائر شعب الـ “سان” (بوشمن) في صحراء كالاهاري. وشارك تجربته في الندوة، وذكر أن رجال الكونغ يصطادون ونساء الكونغ يجمعن الثمار. وأضاف: “على الرغم من أن الصيد يتطلب جهدًا كبيرًا ومكانة رفيعة، إلا أن الأغذية النباتية توفر ما بين 60 و80 في المئة من النظام الغذائي السنوي من حيث الوزن. أما اللحوم فقد صارت تعتبر متعة استثنائية؛ فعندما تتوفر، يُرحب بها كاستراحة من روتين الأغذية النباتية، ولكن لا يُعتمد عليها أبدًا كغذاء أساسي”[1]. وأضاف أيضًا أن عشيرة الكونغ كانت لديها نظامًا غذائيًا كافيًا بفضل جهد العمل الجماعي لتحقيق فائض لمدة يومين أو ثلاثة أيام فقط في الأسبوع، وهو مستوى أدنى بكثير مما هو مطلوب من العمال المأجورين في مجتمعنا الصناعي، وأن البالغين العاملين يتحملون بسهولة مسؤولية الأطفال والمسنين والمعوقين. تنعدم المجاعة وسوء التغذية والجريمة في هذه المجموعات. وجادل أيضًا أن الحياة الاجتماعية لأفراد عشائر البوشمن أكثر كرامة من حياة المجتمع المتحضر، وخلص إلى أنه “أولاً، الحياة في الطبيعة الأصلية ليست بالضرورة سيئة أو وحشية أو قصيرة”[2].

اتفق عالم الأنثروبولوجيا الأميركي مارشال سالينز مع ريتشارد لي، مشيرًا إلى أن السكان الأصليين في أستراليا يمتلكون أيضًا موارد وفيرة مقارنةً بعامة الناس في المجتمع الصناعي، ويعملون ساعات أقل يوميًا، مع توفر وقت أكبر للراحة. وأوضح أن الصيادين وجامعي الثمار يستهلكون طاقة أقل للفرد الواحد سنويًا مقارنةً بأي مجموعة أخرى من البشر، ومع ذلك، فإنهم يتمكنون من إشباع جميع رغباتهم المادية بسهولة. وأضاف سالينز: “يعمل الصيادون وجامعو الثمار أقل مما نعمل، وبدل العمل الشاق، يبحثون عن الطعام بشكل متقطع، ويكون وقت الراحة وفيرًا، ويحظى الفرد الواحد بساعات نوم أكثر من أفراد أي مجتمع آخر”[3].

حتى تلك اللحظة، كان الاعتقاد السائد هو أن الصيادين وجامعي الثمار كانوا فقراء مقارنةً بالمجتمعات المتحضرة: نمط حياتهم غير مستقرّ ومليء بالمتاعب، وحياة الناس في مثل هذه الحالة في البيئة الطبيعية الأصلية تكون قصيرةً وقاسية. لكن عندما نُشرت أعمال هذه الندوة عام 1968، دُحِضت هذه الأحكام المسبقة ووُضِع حدّ لها، مما أثار اهتمامًا جديدًا لدى الباحثين حول العالم بدراسة الصيادين وجامعي الثمار المعاصرين.

على مدى السنوات الخمسين الماضية، درس علماء الأنثروبولوجيا والآثار والأحياء والنبات والديموغرافيا واللغات قبائل مختلفة من الصيادين وجامعي الثمار المعاصرين. تشير هذه الدراسات إلى أن الصيادين وجامعي الثمار يمتلكون معرفةً هائلةً بجميع أنواع النباتات والحيوانات الموجودة في محيطهم. فبإمكانهم تحديد النباتات الصالحة للأكل بين مجموعة واسعة من النباتات البرية، ومعرفة أجزاءها التي يمكن تناولها نيئة، وتلك التي تحتاج إلى طهي أو معالجة إضافية. وهم يحتفظون في ذاكرتهم بتقويم موسمي: يعرفون متى تنبت وتزهر النباتات الجديدة وتكون جاهزة للحصاد، أو متى تتكاثر الحيوانات والطيور. كما يقومون باستخراج العقاقير والأدوية والمواد المخدرة والسموم من نباتات مختلفة، ويصنعون الألياف للملابس والسلال وغيرها من الأشياء. وتظهر علامات اختلاف المواسم ومحيطهم الجغرافي المحدد في أنظمتهم الغذائية. على سبيل المثال، يتناول سكان المناطق القطبية الشمالية اللحوم فقط، بينما شعب الهادزا في تنزانيا غالبًا ما يكونون نباتيين، وشعب سان في صحراء كالاهاري في جنوب إفريقيا يتناولون كلاً من اللحوم والنباتات. وبغض النظر عن أماكن تواجدهم، فإن الصيادين وجامعي الثمار يستهلكون نحو 500 نوع من الطعام على مدار السنة، ويستغلون الموارد المتاحة لهم بأفضل الطرق الممكنة. بالمقارنة، فإن الأغنياء من سكان المدن اليوم بالكاد يتذوقون أصنافًا غذائية من خمسين مصدرًا فريدًا.

لقد تبيّن أيضًا أن معظم الصيادين وجامعي الثمار يُظهِرون اهتمامًا ببيئتهم. فهم لا يصطادون دون حاجة، ويقللون من هدر الموارد، ويلعبون دورًا فعالًا في إدارتها. على سبيل المثال، يُشعِل السكان الأصليون الذين يعيشون في أجزاء مختلفة من العالم الحرائق المضبوطة في الغابات في فترات زمنية محددة لتنسيق المناظر الطبيعية. وتساعد هذه الحرائق المُتحكم فيها على القضاء على الأعشاب الضارة والحشرات، وتساهم في إنبات البذور المحتجزة داخل القشور الصلبة (مثل الصنوبر والكستناء والجوز)، مما يزيد عمدًا من عدد النباتات المُنتِجة للبذور التي يمكنهم تناولها. بعد ذلك، عندما تُطفأ النار، ينمو العشب على الأرض، وتنجذب الحيوانات العاشبة إلى هذه المراعي لعدة أشهر، مما يجعل الصيد سهلًا. هذه الإدارة البيئية متعددة المستويات هي مجرد مثال واحد على كيفية استخدام هؤلاء الناس لمعرفتهم بالعالم الطبيعي للبقاء على قيد الحياة خارج المجتمع الزراعي.

كما يدرك العديد من الباحثين عن الطعام كيفية إنتاج الغذاء، ويلجأون إلى ذلك أحيانًا في أوقات الحاجة. على سبيل المثال، تقوم قبائل غينيا الجديدة بإزالة الأعشاب الضارة وتقليم أشجار نخيل الساغو التي تنمو في الغابة لزيادة إنتاجيتها. وفي شمال أستراليا، يدفن السكان الأصليون أطراف القلقاس والإدو في الأرض لإكثار نباتات جديدة وتوجيه مياه الأمطار نحو السهول، حيث تنمو العديد من الأعشاب البرية. ويحصدون بعد ذلك الدرنات والبذور لاستهلاكهم.

ليس من الصعب فهم أنه بالمقارنة مع البحث عن الطعام، فإن الزراعة تتطلب عمالة كثيفة وتخطيطًا دقيقًا لزراعة المحاصيل، وإزالة الأعشاب الضارة منها، وحصادها ومعالجتها وتخزينها. كانت الزراعة بلا شك مهمة صعبة للغاية في العصور القديمة، وكان فشل المحاصيل يحدث على نطاق واسع وبشكل متكرر. وبالتالي، طالما أن الاحتياجات كانت تُلبّى عن طريق الصيد وجمع الثمار، فمن المرجح أن الناس لم يسعوا إلى الزراعة على الرغم من امتلاكهم المعرفة اللازمة لإكثار النباتات. ولعدة قرون، اعتمد البشر بدلاً من ذلك على استراتيجية مختلطة شملت صيد الحيوانات والأسماك والبحث عن الطعام وبعض الزراعة. وعندما كانت الموارد البرية وفيرة، تخلوا عن الزراعة. لقد مرت آلاف السنين قبل أن تبدأ المجتمعات البشرية في الاعتماد كليًا على الزراعة. لم يكن نمو الزراعة خطيًا بل غير منتظم؛ ولم يكن تبنيها عن طريق الصدفة، بل كان سعيًا بطيئًا مليئًا بالتجارب والأخطاء.

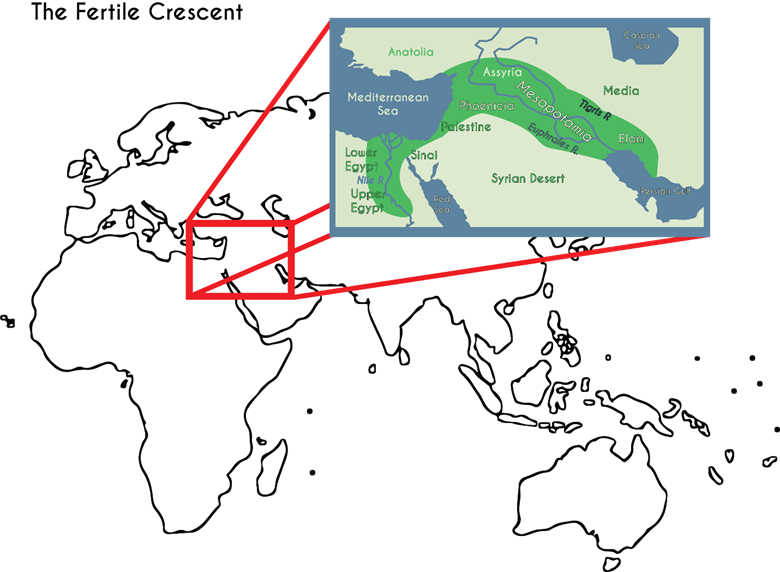

تشير الأدلة الأثرية إلى أن القبائل البشرية البدوية بدأت بممارسة الزراعة خلال العصر الحجري الحديث، ولذلك غالبًا ما يشار إليها باسم ثورة العصر الحجري الحديث. منذ حوالي 12,000 عام، بدأت أولى محاولات الزراعة في “الهلال الخصيب”، وهي منطقة بلاد الشام في الشرق الأدنى، والتي تشمل المناطق الداخلية لما يُعرف حاليًا بتركيا و”إسرائيل” وسوريا والأردن ولبنان وإيران والعراق وتركمانستان وآسيا الصغرى. كان سكان الهلال الخصيب القدماء، المعروفون باسم النطوفيين، يقومون بجمع القمح البري والشعير واللوز والعدس وغيرها، ويربّون الماشية ويصطادون الغزلان والأيائل والخيول والخنازير البرية (انظر الشكل 1.1).

أُجريت آلافٌ من الحفريات الأثرية في جميع أنحاء هذه المنطقة، واكتُشف فيها العديد من القطع الأثرية، بما في ذلك أحجار الطحن، والصوان، والأدوات المصنوعة من العظام، والمناجل الحجرية، وأصداف الأنياب، والحلي المصنوعة من الأصداف، والعديد من الأدوات الحجرية المصقولة. وتدل هذه الاكتشافات على أنه قبل اعتماد الزراعة، كان سكان هذه المنطقة قد اكتسبوا معرفةً بالنباتات المحيطة بهم، واستخدموا أدواتٍ لقطع النباتات البرية واقتلاعها وحصادها، مما جعل عملية انتقالهم إلى الزراعة أكثر سهولة. وقد نجح الأحفاد المباشرون للنطوفيين، أي شعوب العصر الحجري الحديث ما قبل الفخاري، في تدجين أكثر من 150 محصولًا، بما في ذلك الشعير والقمح والبقوليات وغيرها. كما قاموا بتدجين الحيوانات وبنوا أولى القرى في تاريخ البشرية.

تشير العديد من الاكتشافات في السنوات الأخيرة إلى أنه إلى جانب “الهلال الخصيب”، بدأت جهود موازية للزراعة في عدة مناطق أخرى من العالم. على سبيل المثال، بدأت زراعة الأرز قبل نحو 9000 عام في وادي النهر الأصفر في الصين، ومجموعة متنوعة من الجذور والدرنات قبل 5000 إلى 8000 عام في أفريقيا وشرق آسيا، والذرة والفاصوليا والقرع قبل 7000 إلى 9000 عام في أميركا الجنوبية. وبالتالي، فإن تاريخ الزراعة لا يتجاوز 12000 عام، وقد انتشرت حول العالم بشكل سريع نسبيًا. ولكن كيف استطاعت مجموعات بشرية معزولة جغرافيًا، وغير مدركة لوجود غيرها من المجموعات، أن تبدأ بممارسة الزراعة خلال هذه الفترة الزمنية القصيرة، متخلية عن أسلوب حياة الصيد وجمع الثمار؟

1.2 لماذا الزراعة؟

كان عالم الآثار الأسترالي فير جوردون تشايلد أول من ربط بداية الزراعة بتغير المناخ. وأشار إلى أنه في نهاية العصر الجليدي الأخير (قبل 6000 إلى 13000 عام)، ارتفع متوسط درجة حرارة الأرض وتحركت الأنهار الجليدية بسرعة باتجاه الشمال. بالإضافة إلى ذلك، انخفض معدل هطول الأمطار تدريجيًا في جنوب غرب آسيا وأفريقيا؛ وبالتالي، عانت هذه المناطق عامًا بعد عام من فترات جفاف تسببت في فقدان الغطاء النباتي والعديد من الأنواع الحيوانية. وعلى مدى فترة طويلة، تحولت الغابات المطيرة إلى سافانا، حيث عاشت الحيوانات العاشبة لبضعة أشهر فقط. وفي ظل هذه الظروف المتغيرة، لم يتمكن البشر من إعالة أنفسهم على مدار السنة عن طريق الصيد والبحث عن الطعام. واضطرت المجموعات البشرية، التي كانت تعيش في قارات مختلفة ولم تكن مدركة لوجود بعضها بعضًا، إلى إنتاج غذائها ذاتيًا، وبدأت بممارسة الزراعة في غضون فترة زمنية قصيرة في جميع أنحاء العالم.

لم يكن التحول نحو الزراعة سهلًا. لم يكن الأمر مجرد اكتشاف مفاجئ؛ فقد اعتُمدِت الزراعة في ظروف صعبة، وكان الالتزام بإنتاج الغذاء بالنسبة للبشر بمثابة فراقٍ حقيقي للجنة. فلنتأمل قصة حواء، التي قطفت الثمرة المحرّمة تحت تأثير الحيّة وأكلتها مع آدم؛ ونتيجةً لذلك، اكتسبا الحكمة ونما لديهما وعيٌ بفكرة الخير والشر. ولكن ذلك تسبب في غضب الرب الإله، وكعقابٍ لهما، نُفيَ آدم وحواء من جنة عدن ليعملا في الأرض ويزرعا طعامهما للبقاء على قيد الحياة. قال الرب الإله لآدم:

"لأَنَّكَ سَمِعْتَ لِقَوْلِ امْرَأَتِكَ وَأَكَلْتَ مِنَ الشَّجَرَةِ الَّتِي أَوْصَيْتُكَ قَائِلًا: لاَ تَأْكُلْ مِنْهَا،

مَلْعُونَةٌ الأَرْضُ بِسَبَبِكَ.

بِالتَّعَبِ تَأْكُلُ مِنْهَا كُلَّ أَيَّامِ حَيَاتِكَ.

وَشَوْكًا وَحَسَكًا تُنْبِتُ لَكَ،

وَتَأْكُلُ عُشْبَ الْحَقْلِ.

بِعَرَقِ وَجْهِكَ تَأْكُلُ خُبْزًا

حَتَّى تَعُودَ إِلَى الأَرْضِ الَّتِي أُخِذْتَ مِنْهَا.

لأَنَّكَ تُرَابٌ،

وَإِلَى تُرَابٍ تَعُودُ."[4]

لم تكن الزراعة ممتعة، بل كانت تتطلب جهدًا جسيمًا وقدرة على مواجهة المشقات.

1.3 مبادرة نسائية

يُعتقد أن النساء هن من اخترعن الزراعة. فقد كانت النساء في المجتمعات ما قبل الزراعية يجمعن الفاكهة البرية والتوت والدرنات والجذور، واكتسبن خبرةً متوارثةً في تحديد النباتات الصالحة للأكل، ومعرفةً بدورات حياتها وكيفية نموها. ويُعتقد أيضًا أن القدرات البصرية الاستثنائية لدى النساء، ومهاراتهن الحركية المتطورة، وقدرتهنّ على معالجة التفاصيل الدقيقة، تطورت بسبب أهمية مشاركتهن في أنشطة البحث عن الطعام لملايين السنين. على سبيل المثال، تستطيع عينا المرأة العادية التمييز بين حوالي 250 درجة لونية، في حين لا يستطيع الرجل العادي التمييز إلا بين 40 و50 درجة لونية فقط.

عندما أصبحت موجات الجفاف تتكرر بانتظام، أقامت قبائل أسلافنا مخيمات مؤقتة على ضفاف البحيرات والبرك، حيث كان الرجال ينصبون الكمائن للحيوانات التي كانت تأتي لتروي عطشها. خبرة الرجال في البحث عن الطعام جعلت النساء يأخذن زمام المبادرة في زراعة الطعام. كنّ يزرعن بذور الأعشاب البرية في المستنقعات المحيطة، ويزرعن أجزاءً من الدرنات لإكثار نباتات جديدة.

في معظم المجتمعات التقليدية، وحتى في يومنا هذا، يحظى هذا الارتباط التاريخي للمرأة بالزراعة بالتبجيل؛ فغالبًا ما تزرع النساء البذور الأولى لجلب الحظ السعيد والحصاد الوفير. ودائمًا ما نجد في جميع الثقافات تأثيرًا أنثويًا مشابهًا في القصص المتعلقة بأصل الزراعة. على سبيل المثال، في مصر القديمة، اعتُبرت إيزيس إلهة الزراعة؛ فقبل زمنٍ بعيد، تسبب جفاف شديد في حدوث مجاعة واسعة النطاق على الأرض. لم يكن هناك ما يؤكل، وبدأت الكانيبالية بالظهور. وفي مثل هذا الوضع، قدّمت الإلهة إيزيس الشعير والقمح من البرية إلى الجياع، وعلمتهم كيف ينتجون طعامهم بأنفسهم. وهكذا أنقذت الزراعة البشرية من المجاعة.

في الميثولوجيا اليونانية، كانت ديميتر إلهة الخصوبة والحصاد. وبعد كل موسم حصاد، كان يُقدَّم لها أول رغيف خبزٍ كقربان. أطلق عليها الرومان اسم سيريس، ولذلك سُميت الحبوب “Grains” باسم “Cereals”. تتضمن أسطورة ديميتر قصة شيقة عن أصل الزراعة. ووفقًا لهذه الأسطورة،

بمباركة ديميتر، كانت الأرض ممتلئة دائمًا بالحبوب والتوت والفاكهة. نال البشر نصيبهم من هذه الخيرات وتمكنوا من العيش بسعادة لفترة طويلة. لكن كل ذلك انتهى فجأة عندما اختطف هاديس، إله العالم السفلي، ابنة ديميتر الجميلة بيرسيفوني. كانت بيرسيفوني ابنة ديميتر الوحيدة ومركز كل اهتمامها وتفانيها. بحثت ديميتر بيأس عن ابنتها في كل مكان، لكن دون جدوى. أصيبت ديميتر بالاكتئاب، وتحولت إلى امرأة عجوز قبيحة، وأصبحت ملامح وجهها من الصعب التعرف عليها. ثم تعرضت للإساءة وسوء المعاملة من كل من يحيطون بها. الوحيد الذي رحب بها بحرارة كان سيليوس، ملك إليوسيس. وبينما واصلت بحثها عن بيرسيفوني، تجاهلت مسؤوليتها في إخصاب الأرض. كان ليأسها تأثيرٌ على المحاصيل؛ فانتشرت المجاعات ومات الناس جوعًا. في النهاية، تدخلت الآلهة وتوسلت إلى ديميتر أن تبارك الأرض بحصادٍ جيد، وفي المقابل، أجبروا هاديس على تحرير بيرسيفوني. ومع ذلك، قبل إطلاق سراح بيرسيفوني، قام هاديس بإطعامها بذور الرمان (طعام العالم السفلي) التي ربطتها بالعالم السفلي إلى الأبد. عندما طلبت الآلهة من بيرسيفوني اختيار المكان الذي تريد أن تعيش فيه، رغبت في البقاء في العالم السفلي. ونتيجة لذلك، أصيبت ديميتر بالانهيار. أخيرًا، تدخل زيوس وتوصّل إلى حل وسط يسمح لبيرسيفوني بقضاء ستة أشهر في السنة على الأرض مع ديميتر وستة أشهر مع هاديس في العالم السفلي. وعندما كانت بيرسيفوني تزور أمها من الربيع إلى الصيف، كانت الأرض تمتلئ بالزهور والفاكهة، وكانت المحاصيل تنمو، والحصاد يكون وفيرًا. أما عندما كانت تعود إلى العالم السفلي، فكانت ديميتر تقع في حالة من الاكتئاب، مما كان يؤدي إلى الخريف والشتاء. لم تستعد ديميتر ابنتها بالكامل، وبالتالي، لم تقم بإخصاب الأرض بشكل كامل. ومع ذلك، وفي مقابل تعامل الملك سيليوس معها بلطف، قامت بتعليم ابنه تريبتوليموس فن الزراعة من أجل البقاء، وقام فيما بعد بتعليمه للبشرية.

في المكسيك، وهيسبانيولا، وأميركا اللاتينية (مواقع حضارتي المايا والأزتك العظيمتين)، نجد قصصًا عن أصل الإنسان والذُرة. على سبيل المثال،

وُلد الإنسان من الذُرة؛ والذُرة هي أم الإنسان.

عندما خلق الآلهة الإنسان، هتفت الأرواح المقدسة لرفاهيته، وأخيرًا انبثقت الذرة من ثدي أمنا الأرض لتغذي البشر.

وهبت أمنا الأرض بناتها الخمس – الذرة البيضاء، والحمراء، والصفراء، والمسننة، والزرقاء – للإنسان.

وبالمثل، تضم الميثولوجيا الهندوسية العديد من الآلهات، بما في ذلك بهوديفي أو بهومي (إلهة الأرض)، وأنابورنا (إلهة الحبوب التي توفر الغذاء للجميع)، وشاكتي (خالقة النباتات الكثيرة). ووفقًا لأسطورة أنابورنا،

في إحدى المرات، تجادل الإله شيفا (الذي يمثل القوة الذكورية، بوروشا) وزوجته بارفاتي (خالقة الطبيعة، والمعروفة أيضًا باسم براكريتي أو شاكتي) حول من هو الأكثر تفوقًا بينهما، وسرعان ما انتهى النقاش بصورة غير جيدة. أصرّ شيفا على تفوق بوروشا (الذكر) على براكريتي (الطبيعة الأم). نتيجة لذلك، غضبت بارفاتي، فهجرت زوجها واختفت، مما أدى إلى انتشار مجاعة واسعة النطاق. تضرّع أتباع شيفا الذين كانوا يتضورون جوعًا لمساعدته. أخذ شيفا وعاءً للتسول، وتبعته جماعته. كانوا يزورون المنازل واحدًا تلو الآخر، لكن الناس أنفسهم لم يكن لديهم ما يأكلونه، لذلك قاموا بطرد المتسولين. علمت جماعة شيفا بوجود مطبخ خيري في مدينة كاشي (المعروفة أيضًا باسم فاراناسي) يُطعم الجميع، فقرروا زيارة المدينة. وفوجئوا أن بارفاتي هي التي تمتلك ذلك المطبخ، وأصبحت اسمها الإلهة أنابورنا، التي ترتدي اللونين الأرجواني السماوي والبني، وكانت تقدم الطعام للجياع من الآلهة والبشر. وعندما جاء دور شيفا، قدّمت له ولأتباعه الطعام أيضًا. أدرك شيفا أن وجود البشرية يعتمد على الطبيعة؛ وأن القوة الغاشمة للسلطة الذكورية لا تكفي لاستمرار الحياة على الأرض.

القاسم المشترك بين كل هذه الأساطير هو ظهور الإلهة الأنثى المنقذة التي علّمت البشرية زراعة الحبوب من أجل البقاء. مع أن هذه الأساطير ليس لها أي قيمة فعلية، إلا أنها تؤدي دور السرديات أو القصص التي تروي تجارب الإنسان، وقد بقيت راسخة في ذاكرة الأجيال. كما أنها، في الواقع، تتفق مع نظرية تغير المناخ وتأثيره على الزراعة.

1.4 القطع والحرق: الزراعة المتنقلة

في بداية الزراعة، لم يمتلك البشر البدائيون في العصر الحجري الحديث سوى بعض الأدوات المصنوعة من الحجارة وعظام الحيوانات. كانت هذه الأدوات غير مجدية للشروع في مهمة هائلة مثل الزراعة. ولحسن الحظ، كانت معرفة البشر وخبرتهم في التحكم بالنار مفيدة. فقبل وقت طويل من نشأة الإنسان الحديث، تعلم الإنسان المنتصب (Homo Erectus)، وهو أحد أسلاف فرع أشباه البشر (Hominina)، إشعال النار والتحكم فيها. بعد ذلك، انتقل أفراد الجنس البشري (الهومو) شمالًا من أفريقيا ونجوا من الطقس البارد في أوروبا وآسيا بفضل هذه المهارة. استخدم البشر أفضل أسلحتهم، النار، لإنشاء المزارع الأولى. قاموا أولًا بقطع الغطاء النباتي، ثم أحرقوه لتطهير المساحات الصغيرة القابلة للزراعة في الغابات، وفي النهاية زرعوا البذور في الرماد. ولا تزال هذه الممارسة الزراعية، المعروفة باسم زراعة القطع والحرق، موجودة في غابات الأمازون المطيرة وفي العديد من المناطق الجبلية في العالم. تكون قطع الأراضي التي أُنشِئت بهذه الطريقة خصبة جدًا في البداية، ولكن مع مرور كل عام، تتغلب عليها المزيد من الأعشاب الضارة والآفات والطفيليات، مما يتسبب في انخفاض خصوبتها. لذا، فقد كان الناس ينتقلون إلى موقع آخر بعد مرور ثلاث إلى أربع سنوات. وبالتالي، تُعرَف هذه الممارسة أيضًا باسم “الزراعة المتنقلة”. وفي الهند، تُعرف باسم “جووم” بين قبائل أديفاسي الأصلية (المنحدرة من شعب قديم كان يستوطن الغابات). كان العشب والحشائش ينمو في الحقول والأراضي البور بعد أن يهجرها الناس، ثم تُستخدم كمراعي للحيوانات العاشبة ومناطق للصيد. وتستعيد هذه المراعي خصوبتها ببطء، حيث تنمو الشجيرات والأشجار، وتصبح مجددًا جزءًا من الغابة. وبهذه الطريقة، يُعاد تدوير الحقل والأرض البور والغابة المحيطة بها. كما تبقى الأعشاب الضارة والحشرات والطفيليات الأخرى تحت السيطرة.

أما اليوم، فنحن نزرع باستخدام آلات عالية التقنية، ونمتلك أدوات متخصصة لمختلف المهام، من البذر إلى الحصاد، ومع ذلك لا تزال الزراعة مهمة شاقة. لا يمكننا حتى إدراك مدى صعوبة ممارسة الزراعة في عصور ما قبل التاريخ. فقد كافحت أجيال من البشر لآلاف السنين لجعل الزراعة أكثر إنتاجية. كما استمروا في جمع الثمار والصيد لتعويض النقص أو فشل المحاصيل. ولأن الزراعة تتطلب وقتًا وجهدًا أكبر بكثير، فقد كانوا يتخلّون عنها في الفترات التي كانت فيها الطبيعة أكثر وفرة. وقد أشارت دراسات عديدة إلى أن الزراعة لم تتقدم بسلاسة؛ فقد استغرقت البشرية آلاف السنين قبل أن تتمكن من الاعتماد عليها بشكل كامل.

باختصار، يعود تاريخ الزراعة إلى 12 ألف عام، ويرجع تاريخه إلى زمنٍ أدّت فيه التغيرات المناخية في الأرض إلى انتشار الجفاف وتراجع الموارد الطبيعية، مما أجبر أسلافنا على إنتاج غذائهم بأنفسهم. ولآلاف السنين، كانت الزراعة المتنقلة مكمّلة لنظامهم الغذائي، بينما ظلّ الصيد وجمع الثمار المصدر الرئيسي لمعيشتهم. لم يكن اكتشاف الزراعة مجرد صدفة، بل هو نتاج عملية طويلة من التجارب والأخطاء والارتجالات امتدّت لقرونٍ عديدة، وهي لا تزال مستمرةً حتى اليوم.

تُعتبر تربية الحيوانات أحد المنتَجات الفرعية للزراعة. ويُقال إن الناس كانوا يعتمدون خلال فترات الجفاف على الحبوب المُخزنة، وكانوا يستخدمونها لإطعام الحيوانات العاشبة التي يسهل صيدها لإبقائها على قيد الحياة. ويعود الفضل الأكبر في تدجين الحيوانات إلى الرجال.

1.5 ظهور المجتمعات الزراعية الأولى

على الرغم من أن الزراعة بدأت في الفترة نفسها تقريبًا في العديد من مناطق العالم، إلا أن تطورها لم يكن متماثلًا. أثّر التنوع البيولوجي للمناطق الجعرافية المختلفة (مثل نباتاتها وحيواناتها وطيورها وحشراتها وكائناتها المجهرية) على ظهور مجتمعات زراعية مستقرة. في بعض المناطق الاستوائية، وخاصة في أفريقيا، حقق الناس نجاحًا كبيرًا في زراعة الدرنات مثل اليام والبطاطا والإدو والبطاطا الحلوة والكساڤا. ويمكن إكثار هذه النباتات عن طريق دفن جزء صغير من الدرنة في الأرض وبالتالي لم يتطلب ذلك فهم دورة حياة النبات. لذلك كان لدى هذه المجموعات بداية سهلة بفضل التكاثر الخضري الذي أنتج نباتات متطابقة (مستنسخة)، والتي لم يختلف مستوى المحصول الذي تنتجه بشكل كبير. لقد تعلموا معالجة العديد من أنواع الدرنات وابتكروا عملية معقدة للغاية لفصل السيانيد والنشا من الكساڤا لصنع لآلئ التابيوكا النشوية. ساعدت هذه المشاريع الناس على إعالة أنفسهم طوال أيام السنة، ولكنها لم تراكم فائضًا كافيًا لتحرير قسم من السكان من الزراعة، مما جعلهم يستمرون في القيام بالمهام الأخرى اللازمة لمواصلة تقدم مجتمعاتهم.

كانت الذرة هي الركيزة الأساسية للحضارة في أميركا الجنوبية والوسطى. إلا أن التركيب الطبيعي لنباتات الذرة يُشجع على التهجين الخارجي: ففي هذا النبات، تتدلى الأزهار المذكَّرة المعروفة باسم الشرابة من قمتها، بينما تنمو الأزهار المؤنثة (الحريرية) على الساق. وزن حبوب لقاح الذرة خفيف جدًا، مما يمكنها من الوصول إلى الأزهار المؤنثة عبر الرياح. وهكذا يمكن للأزهار المذكرة تلقيح الأزهار المؤنثة لنفس النبات (التلقيح الذاتي) أو لنبات آخر (التلقيح الخلطي). ورغم تساوي فرص التلقيح الذاتي والتلقيح الخلطي في الذرة، إلا أن النسل الناتج عن التلقيح الذاتي يكون أقل جودة (يعطي عائدًا أقل) مقارنةً بالنسل الناتج عن التهجين الخارجي. وبالتالي، يحتاج المزارعون إلى زراعة أصناف مختلفة من الذرة في نفس الحقول لتحقيق أقصى عائد. وفي غياب هذه المعرفة، لا يمكن ضمان إنتاجية المحصول من سنة إلى أخرى. ولم يتمكن الناس من الاعتماد بشكل كلي على زراعة الذرة والاستفادة من الفائض لبناء حضارات الأزتيك والمايا العظيمة إلا بعد أن تطورت هذه المعرفة لديهم.

في “الهلال الخصيب”، ينمو حوالي 32 نوعًا من الأعشاب – بما في ذلك الأنواع البرية من القمح والشعير والذرة الرفيعة والدخن والشوفان – بشكل طبيعي. وللمصادفة، فإن معظم الأعشاب تحتوي على أزهار كاملة تضم أعضاءً ذكرية وأنثوية، في حين يتفوق التلقيح الذاتي على التلقيح الخلطي. ونتيجةً لذلك، تبقى خصائص الأعشاب مستقرة، ولا يختلف عائد المحاصيل من عامٍ لآخر. وإذا جُمعت النباتات ذات الحبوب الكبيرة واستُخدِمت في الزراعة مجددًا، يمكن حصاد المحاصيل ذات البذور الكبيرة لأجيال مقبلة. بالإضافة إلى ذلك، يُمكن تخزين بذور الأعشاب لفترات طويلة جدًا، مما سهّل اعتماد المزارعين الأوائل على هذه الحبوب على مدار السنة. وهكذا، استفاد المزارعون الأوائل في هذه المنطقة من زراعة الأعشاب.

في “الهلال الخصيب”، بدأت تربية الماشية بالتوازي مع الزراعة. وقد سلكت بعض المجموعات هذا المسار بشكل حصري، مما أدى إلى تطويرها لأسلوب حياة بدوي. كانوا يتنقلون مع قطعانهم بحثًا عن المراعي المتوفرة، ويتاجرون بمنتجات المجتمع الزراعي مع مجتمعات زراعية أخرى. وهكذا، عزز هؤلاء الرعاة استقرار المجتمعات الزراعية ووسّعوا قاعدة الموارد في المنطقة. ساعدت هذه التطورات سكان “الهلال الخصيب” على الاستقرار بشكل دائم في مكان واحد، وتأسيس القرى الأولى.

في الصين، على ضفاف النهر الأصفر، تعلم الناس زراعة الأرز. والأرز أيضاً عشب ذاتي التلقيح، ولذلك استطاع المزارعون الأوائل الاعتماد على حصاده لتأمين معيشتهم طوال أيام السنة، كما كان بإمكانهم تخزين الفائض من بذوره. وعكس معاصريهم في “الهلال الخصيب”، كان بإمكان المزارعين الصينيين حصاد محصولين من الأرز سنويًا، وبالتالي كان فائضهم ينمو بوتيرة أسرع. وهكذا، حصدوا مزايا مماثلة، وشيّدوا مستوطنات دائمة في آنٍ واحد تقريبًا.

منذ حوالي 5500 عام، انطلقت مبادرة مستقلة لزراعة الأرز في سهول نهر الغانج الهندية الممتدة عبر جنوب آسيا. وبالإضافة إلى الأرز، تعلمت شعوب جنوب وشرق آسيا بشكل مستقل زراعة مجموعة متنوعة من الحبوب الثانوية والبقوليات والخضراوات والفاكهة والدرنات والجذور والبذور الزيتية.

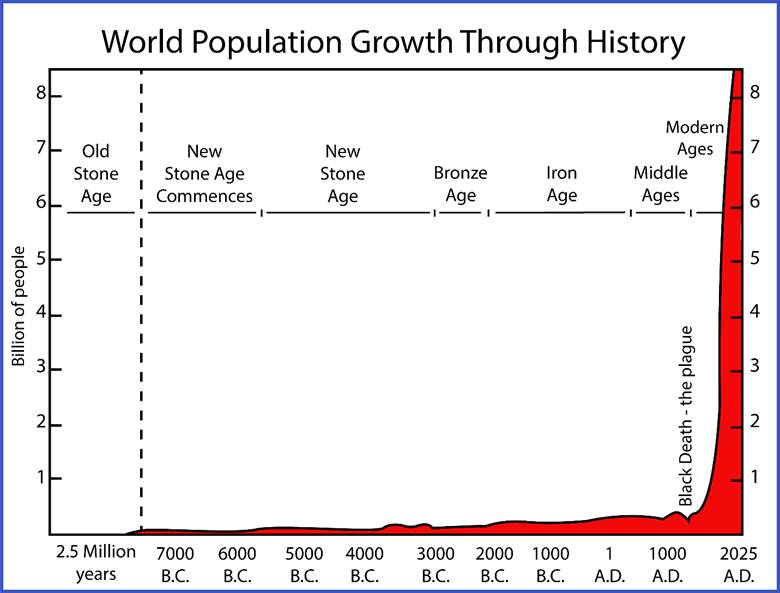

ومع تقدم الزراعة، ظهرت العديد من حضارات الأنهار – في وادي السند ومصر وبلاد ما بين النهرين والصين. وفي الوقت نفسه، ظلت أعداد الصيادين وجامعي الثمار مستقرة إلى حدٍ ما. ومع تطور الزراعة وزيادة الإنتاجية، ازداد عدد السكان بشكل متناسب (انظر الشكل 1.2). أول خطوة صغيرة حدثت بعد اكتشاف المعادن التي أتاحت العديد من الأدوات مثل المحاريث للمزارعين. أدى استخدام المحراث الذي تجرّه الحيوانات المدجّنة إلى زيادة كبيرة في إنتاج الغذاء. وبهذه الطريقة، بدأت الزراعة قبل 5000 عام تشكّل بديلًا أفضل من أسلوب حياة الصيادين وجامعي الثمار. حرّر الفائض من الحبوب قسمًا كبيرًا من السكان من الزراعة، وسمح لهم باستثمار طاقتهم في مهام أخرى، مما أدى إلى التغيير الرئيسي الثاني – وهو تقسيم العمل في المجتمع البشري. بعد ذلك، استُبدِل التشارك الجماعي للموارد بالملكية الفردية – الملكية الخاصة – مما أدى إلى ظهور الحاجة إلى ضمان استمرارية النسل. ونتيجةً لذلك، وُضعت قواعد صارمة لضبط السلوك الجنسي للنساء، اللواتي أصبحن ملكًا للرجال، تمامًا كالحقول والحيوانات المدجّنة. ومع تعمق الانقسامات الطبقية تعززت الأسرة الأبوية. وسرعان ما بدأت القبائل التي يتزعمها الرجال بالتنافس على السيطرة على الممتلكات وتوسيع نطاق النفوذ، مما أدى إلى نشوء بنى اجتماعية وسياسية أكثر تعقيدًا وتنظيمًا، مثل الدول والأمم والدين. أما في المجتمعات المعتمدة على زراعة الكفاف – حيث لم تتطور الملكية وظل معظم الناس يعملون في الزراعة – فكانت البنى الاجتماعية المعقدة، وتقسيم العمل، والجريمة، والنظام الأبوي، وغيرها من البنى الاجتماعية والسياسية ضعيفة التطور أيضًا.

حوّلت الزراعة المجتمع البشري، لكن هذا التحول أثّر بدوره على الممارسات الزراعية. ففي حين نشأت الأسرة والملكية الخاصة والمؤسسات المختلفة كنتائج ثانوية للزراعة، أثّرت هذه التطورات الاجتماعية والسياسية أيضًا على الزراعة. وحتى يومنا هذا، لا تزال الزراعة متداخلة بشكل كبير مع المجتمع والتاريخ البشري. سنستعرض في الفصول التالية التطور التاريخي للزراعة، وتأثير التقدم العلمي والتكنولوجي عليها، وتأثير الزراعة على البشرية.

ترجمة : هاني عضاضة

المقال أعلاه هو الفصل الأول من كتاب: “History and Science of Cultivated Plants”. لقراءة المقال الأصلي : اضغط هنا

[1] لي، ر. ب. (1968). ماذا يفعل الصيادون من أجل لقمة العيش، أو كيف يمكن الاستفادة من الموارد الشحيحة. في ر. ب. لي و إ. ديفور (Eds.)، الرجل الصياد (ص. 40، 43). ألدين.

[2] المصدر نفسه.

[3] سالينز، م. (1968). ملاحظات حول المجتمع الثري الأصلي. في ر. ب. لي و إ. ديفور (Eds.)، الرجل الصياد (ص. 85، 86). ألدين.

[4] من سفر التكوين 23:4، من الكتاب المقدس، النسخة الدولية الجديدة. جميع الحقوق محفوظة © 1973، 1978، 1984 لجمعية الكتاب المقدس الدولية. استُخدم بإذن من زوندرفان. جميع الحقوق محفوظة.